フットパス専門家講座「牧野記念庭園」と「石神井公園」を訪ねて

2023.09.10

[ 講師:日本植物友の会副会長山田 隆彦 ]

牧野富太郎が

晩年を過ごした跡を訪ねた

9月10日(日) 天気:晴参加者:14名

昨年はNHKの朝ドラ「らんまん」のモデルとなった牧野富太郎がちょっとしたブームを巻き起こした。

このこともあり、9月10日に牧野富太郎が晩年を過ごした「練馬区立牧野記念庭園」と、近くにある「都立石神井公園」を訪ねた。その日は日曜日であったので、入場制限がされ並ぶのではないかと心配したが、簡単に入場できた。

牧野富太郎がこの地に居を移したのは、1926(大正15/昭和元)年、64歳の時である。当時は、東京府北豊島郡大泉村(現在の東京都練馬区東大泉)の地名であった。妻の寿衛(すえ)子が、場所を選定し建てたと言われている。ここで牧野富太郎は94歳の生涯を終えた。その間、新種として命名した植物は1500種以上にもなる。

紙面の関係で、牧野記念庭園に植えられている主な植物3種について紹介しようと思う。

スエコザサ(イネ科)

牧野記念庭園の中で一際目立つのは、富太郎銅像のある囲いの中に植えられているスエコザサである。転居して2年後に逝去した妻の寿衛子に献名したもので、寿衛子の亡くなる前の年に富太郎が仙台市で発見したササである。

スエコザサに囲まれた富太郎銅像

学名(世界共通の名前)はSasaella ramosa (Makino)Makino var. suwekoana (Makino) Sad.Suzukiで変種名の種形容語に寿衛子の名前が付けられている。ちなみにramosaは「枝分かれした」という意味である。

本州の宮城県以北に見られるササで、アズマザサ(東笹)の変種とされている。この辺ではどこにでも生えているアズマネザサもアズマザサとともに、牧野富太郎が命名している。

スエコザサの特徴は、葉の片面の縁が裏に巻き、縦方向に皺があること、葉の表面には白くて長い毛がところどころにあり、裏には毛が生えている。また、茎を包んでいる皮(鞘)には毛がないことも特徴である。

寿衛子の墓石は、谷中天王寺にあり、そこには、富太郎が詠んだ二つの句、「家守りし妻の恵みや我が学び」、「世の中のあらん限りやすゑ子笹」が刻まれているという。

牧野記念庭園内、スエコザサに囲まれ二句が刻まれた石碑(写真:田邊)

ヘラノキ(アオイ科)

入り口から少し中に入ったところに大きな木がある。練馬の銘木になっているヘラノキで、これも牧野博士が命名している。樹皮が縦に細かく割れているのですぐにわかる。

名前は花のついている花序に「苞」というへら状の形をしているものがあり、この姿から名がついた。苞は蕾を包み、保護していた器官である。ヘラノキの果実は径4mmほどの球形をしていて、熟すと苞がついたまま落ちる。そのとき、ヘラの形をした苞が、翼のかわりとなり、回転しながら風で遠くまで運ばれ散布される。

ヘラノキの樹皮

ヘラノキの花

(6月、小石川植物園)

ヒメアジサイ(アジサイ科)

花は他のアジサイと同じで梅雨期に咲き、牧野富太郎が戸隠の民家で見つけ、名前をつけたもの。花が優美で葉に光沢のあるアジサイとは違うと気づきヒメアジサイの名で新種として発表した、と案内板には書かれている。現在は、エゾアジサイの系統とされ、発見当時と違う学名が使われている。私は、まだ花を見たことがなく、6月には是非訪ねたいと思う。この植物は「らんまん」でも紹介された。

ヒメアジサイ

牧野記念庭園を散策後、石神井公園へ向かった。ここではマコモやゴキヅルなどを観察し、帰路についた。(文と写真:山田 隆彦)

ご参加のみなさまと(都立石神井公園)(写真:田邊)

牧野富太郎の情熱をスエコザサに見る

西武池袋線「大泉学園」駅から歩き始めて、右手に大きなダイオウショウが目につきました。そこが「練馬区立牧野記念庭園」でした。牧野富太郎が人生の後半30年ほどを過ごしたところです。標本数40万点、書籍数万冊はとんでもない数で、学校の教室がいくつも必要なほどの量です。残された書斎と書庫は一部とはいえ信じられないほどの狭さでした。万巻の書を全て読むことは不可能です。読むべきポイントを正確に見抜き、理解し記憶し、活用できる人が稀にいて、牧野はそういう一人だったのでしょう。

庭に牧野の胸像を囲むようにスエコザサが茂っています。病に伏す愛妻壽衛(すえ)に感謝を込めて命名したことはよく知られています。残念ながら壽衛は発表論文を見ることはできませんでした。また、最初は独立種とされていましたが、今はアズマザサの変種とされています。改めてじっくり観察することが出来たのは、今回参加した一番の目的でした。

若い頃わざわざ上京して購入したという顕微鏡も展示されています。倍率の変換も出来ず単純な構造です。それでも家が買えるほどの値段だったそうです。それを駆使して正確な花の細かい解剖図を書き込んだ牧野式植物図は、その後の植物学の発展に貢献しました。

庭園を出て、暑い住宅街を通って「都立石神井公園」に向かいました。「三宝寺池」ではミソハギやヒオウギが目を惹きました。ヒオウギは町田では見られません。種子が黒く、かつて習った夜の枕詞「ぬばたま」という名もあることを教わりました。初めて見たシロネ、付属の植物園ではカリガネソウや関東にはないスズムシバナなどを見ることができました。「石神井池」では改めてマコモを確認し、水辺に普通というゴキヅルも初めて見ました。

季節を変えてまた訪れてみたいコースでした。「石神井公園」駅に向かう緩い坂道はもう足ががくがく、杖を取り出してしまいました。でも、駅前のビールはおいしかった。

(文と写真:田中 良也)

スエコザサ(写真:田中)

ヒオウギ(アヤメ科)(写真:田中)

牧野富太郎が

晩年を過ごした跡を訪ねた

9月10日(日) 天気:晴参加者:14名

昨年はNHKの朝ドラ「らんまん」のモデルとなった牧野富太郎がちょっとしたブームを巻き起こした。

このこともあり、9月10日に牧野富太郎が晩年を過ごした「練馬区立牧野記念庭園」と、近くにある「都立石神井公園」を訪ねた。その日は日曜日であったので、入場制限がされ並ぶのではないかと心配したが、簡単に入場できた。

牧野富太郎がこの地に居を移したのは、1926(大正15/昭和元)年、64歳の時である。当時は、東京府北豊島郡大泉村(現在の東京都練馬区東大泉)の地名であった。妻の寿衛(すえ)子が、場所を選定し建てたと言われている。ここで牧野富太郎は94歳の生涯を終えた。その間、新種として命名した植物は1500種以上にもなる。

紙面の関係で、牧野記念庭園に植えられている主な植物3種について紹介しようと思う。

スエコザサ(イネ科)

牧野記念庭園の中で一際目立つのは、富太郎銅像のある囲いの中に植えられているスエコザサである。転居して2年後に逝去した妻の寿衛子に献名したもので、寿衛子の亡くなる前の年に富太郎が仙台市で発見したササである。

スエコザサに囲まれた富太郎銅像

学名(世界共通の名前)はSasaella ramosa (Makino)Makino var. suwekoana (Makino) Sad.Suzukiで変種名の種形容語に寿衛子の名前が付けられている。ちなみにramosaは「枝分かれした」という意味である。

本州の宮城県以北に見られるササで、アズマザサ(東笹)の変種とされている。この辺ではどこにでも生えているアズマネザサもアズマザサとともに、牧野富太郎が命名している。

スエコザサの特徴は、葉の片面の縁が裏に巻き、縦方向に皺があること、葉の表面には白くて長い毛がところどころにあり、裏には毛が生えている。また、茎を包んでいる皮(鞘)には毛がないことも特徴である。

寿衛子の墓石は、谷中天王寺にあり、そこには、富太郎が詠んだ二つの句、「家守りし妻の恵みや我が学び」、「世の中のあらん限りやすゑ子笹」が刻まれているという。

牧野記念庭園内、スエコザサに囲まれ二句が刻まれた石碑(写真:田邊)

ヘラノキ(アオイ科)

入り口から少し中に入ったところに大きな木がある。練馬の銘木になっているヘラノキで、これも牧野博士が命名している。樹皮が縦に細かく割れているのですぐにわかる。

名前は花のついている花序に「苞」というへら状の形をしているものがあり、この姿から名がついた。苞は蕾を包み、保護していた器官である。ヘラノキの果実は径4mmほどの球形をしていて、熟すと苞がついたまま落ちる。そのとき、ヘラの形をした苞が、翼のかわりとなり、回転しながら風で遠くまで運ばれ散布される。

ヘラノキの樹皮

ヘラノキの花

(6月、小石川植物園)

ヒメアジサイ(アジサイ科)

花は他のアジサイと同じで梅雨期に咲き、牧野富太郎が戸隠の民家で見つけ、名前をつけたもの。花が優美で葉に光沢のあるアジサイとは違うと気づきヒメアジサイの名で新種として発表した、と案内板には書かれている。現在は、エゾアジサイの系統とされ、発見当時と違う学名が使われている。私は、まだ花を見たことがなく、6月には是非訪ねたいと思う。この植物は「らんまん」でも紹介された。

ヒメアジサイ

牧野記念庭園を散策後、石神井公園へ向かった。ここではマコモやゴキヅルなどを観察し、帰路についた。(文と写真:山田 隆彦)

ご参加のみなさまと(都立石神井公園)(写真:田邊)

牧野富太郎の情熱をスエコザサに見る

西武池袋線「大泉学園」駅から歩き始めて、右手に大きなダイオウショウが目につきました。そこが「練馬区立牧野記念庭園」でした。牧野富太郎が人生の後半30年ほどを過ごしたところです。標本数40万点、書籍数万冊はとんでもない数で、学校の教室がいくつも必要なほどの量です。残された書斎と書庫は一部とはいえ信じられないほどの狭さでした。万巻の書を全て読むことは不可能です。読むべきポイントを正確に見抜き、理解し記憶し、活用できる人が稀にいて、牧野はそういう一人だったのでしょう。

庭に牧野の胸像を囲むようにスエコザサが茂っています。病に伏す愛妻壽衛(すえ)に感謝を込めて命名したことはよく知られています。残念ながら壽衛は発表論文を見ることはできませんでした。また、最初は独立種とされていましたが、今はアズマザサの変種とされています。改めてじっくり観察することが出来たのは、今回参加した一番の目的でした。

若い頃わざわざ上京して購入したという顕微鏡も展示されています。倍率の変換も出来ず単純な構造です。それでも家が買えるほどの値段だったそうです。それを駆使して正確な花の細かい解剖図を書き込んだ牧野式植物図は、その後の植物学の発展に貢献しました。

庭園を出て、暑い住宅街を通って「都立石神井公園」に向かいました。「三宝寺池」ではミソハギやヒオウギが目を惹きました。ヒオウギは町田では見られません。種子が黒く、かつて習った夜の枕詞「ぬばたま」という名もあることを教わりました。初めて見たシロネ、付属の植物園ではカリガネソウや関東にはないスズムシバナなどを見ることができました。「石神井池」では改めてマコモを確認し、水辺に普通というゴキヅルも初めて見ました。

季節を変えてまた訪れてみたいコースでした。「石神井公園」駅に向かう緩い坂道はもう足ががくがく、杖を取り出してしまいました。でも、駅前のビールはおいしかった。

(文と写真:田中 良也)

スエコザサ(写真:田中)

ヒオウギ(アヤメ科)(写真:田中)

他のまちのフットパスをみてみよう涼風をもとめて御嶽渓谷を歩く

2023.07.22

[ 講師:小林 道正]

渓谷の地形と河原の石、名水の秘密を探る

7月22日(土) 天気:晴参加者:11名

JR青梅線「沢井」駅→多摩川の川原<石拾い>→清流ガーデン「澤乃井園」<石の標本づくり・昼食>→「小澤酒造」<酒蔵・仕込み水見学>→「御嶽渓谷」<散策>→「玉堂美術館」・砂金探し→JR青梅線「御嶽」駅

小澤酒造は「澤乃井には2種類の名水があることで美酒を造ることができます」と説明しています。「2種類の名水」とは何でしょうか。それは奥多摩の地質が大きく関わっています。 「秩父中古生層」という古生代から中生代に形成された地層のことです。この地層の岩石を多摩川の川原で拾い集め「石の標本」を作ります。

そして多摩川では「砂金採り」がブームになっています。上流に武田信玄の隠し金山といわれている「黒川金山」があり、長い年月をかけて流れ下って来たらしいです。

湧き水の説明図 砂金採りの例

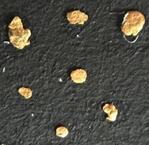

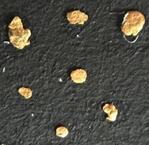

涼しい東屋で石の標本作り(写真:横山) 小石の標本

1.川原で石拾い

涼風を求めて多摩川の川原に下りてみると凄まじい暑さでした。日陰がないのと河原の石の照り返しで予想以上です。ゴムボートでラフティングを楽しんでいる若者達が羨ましかったです。

御岳渓谷の急流を下るラフティングゴムボート

ここでは御嶽渓谷の地形と河原の石について説明し、石の標本箱を作っていただく予定でしたが、真夏の炎天下では熱中症が心配なので、小石を拾ってもらうだけにしました。

小石は、標本箱に入る大きさに注意して、色や模様の違うものを少し多めに拾うようにしました。石の色は水に濡らすと鮮やかになります。白、黒、灰色、青、緑色、赤などいろいろあることに気付いていただけました。色の違いによって丸いものやゴツゴツして角張っていることに気付いた方もいましたが、木陰へ移動することにしました。

2.清流ガーデン「澤ノ井園」で石の標本づくり清流ガーデン澤ノ井園はお昼時前で空いていました。東屋のテーブル席に座ると涼しい風が吹いてホッとしました。ここで「小石の標本」を作ってもらうことにしました。

ここで拾える石は、泥岩、砂岩、礫岩、チャート、石灰岩、凝灰岩などの堆積岩です。これらの小石を用意した箱の中に並べて、接着剤で貼り付けます。次にニスを塗ってツヤを出すと色が鮮やかになります。最後にラベルを貼って完成です。

理科の勉強みたいですが、たいへん楽しそうに取り組んでいました。お店では買うことのできない大切なお土産になったと好評でした。

小石の標本

3.「小澤酒造」の見学

2種類の名水を見学しました。一つは「蔵の井戸」と云われている蔵の裏山を140mも掘り進んだ横井戸から湧き出ているミネラル分の多い「中硬水」です。もう一つは「山の井戸」と云われている多摩川の対岸の山奥から導いている「軟水」です。

4.「御岳渓谷」を歩く

御嶽渓谷は、誰でも安全に散歩ができる遊歩道が整備されています。木陰のおかげで涼しく歩くことができました。

遊歩道を外れて川原に下りてみると、褶曲した地層のチャートが観察できます。大小のポットホールがあり、その成因について話し合うことで長い長い時間の流れを感じてもらいました。

5.美術館鑑賞と砂金探し

日本画の巨匠・川合玉堂を鑑賞する人と、川原に下りて砂金探しをする人に別れて活動しました。ゴールのJR「御嶽」駅までは歩いて10分程度です。

(文と写真:小林 道正)

銘酒「澤乃井」を醸す水ありて

記録的な猛暑の中、涼を求めて奥多摩の渓谷を歩きました。実際街中に比べて3℃以上低い感じ。フットパスはほぼ緑の木陰になっており、谷を渡る風も爽やかで、暑さは気になりませんでした。今回のテーマは奥多摩の地質です。川岸には巨岩が露出し河原も石がゴロゴロしており、大地の成り立ちを考えるのにはよいところだと思います。JR奥多摩線「沢井」駅前に集合。小林先生の先導の下、先ず多摩川の河原へ。そこで河原の石の種類と地質学的な起源について解説がありました。砂岩、泥岩、石灰岩、チャートなど一億年以上前の中生代から古生代ものとのこと。各種の石ころを探して小さな標本箱を作りました。

昼食後は奥多摩の蔵元・「小澤酒造」を見学しました。内部は思った以上に広く、奥行きがあり、案内の方の解説も興味深いものでした。印象的だったのは岩盤をくりぬいた中の醸造用の水の井戸です。奥多摩の地層を抜けたミネラルに富んだ地下水で、銘酒「澤乃井」が醸(かも)されるわけです。

その後川沿いに歩いて遡りました。夏は草木が葉を繁らせる時期で花は少ないのですが、道沿いにオレンジ色のノカンゾウの花が点々と咲いていました。道は川の流れから10mぐらいの高さです。そこに生えているということは、増水の時そこまで種が流されて来るのでしょうか。河原に転がる巨岩とともに自然の猛威を感じました。

最後は「玉堂美術館」の前で砂金採りです。今回はダメでしたが粘れば採れたかもしれません。盛りだくさんの楽しい一日でした。

(文と写真:森 正隆)

渓谷の地形と河原の石、名水の秘密を探る

7月22日(土) 天気:晴参加者:11名

JR青梅線「沢井」駅→多摩川の川原<石拾い>→清流ガーデン「澤乃井園」<石の標本づくり・昼食>→「小澤酒造」<酒蔵・仕込み水見学>→「御嶽渓谷」<散策>→「玉堂美術館」・砂金探し→JR青梅線「御嶽」駅

小澤酒造は「澤乃井には2種類の名水があることで美酒を造ることができます」と説明しています。「2種類の名水」とは何でしょうか。それは奥多摩の地質が大きく関わっています。 「秩父中古生層」という古生代から中生代に形成された地層のことです。この地層の岩石を多摩川の川原で拾い集め「石の標本」を作ります。

そして多摩川では「砂金採り」がブームになっています。上流に武田信玄の隠し金山といわれている「黒川金山」があり、長い年月をかけて流れ下って来たらしいです。

湧き水の説明図 砂金採りの例

涼しい東屋で石の標本作り(写真:横山) 小石の標本

1.川原で石拾い

涼風を求めて多摩川の川原に下りてみると凄まじい暑さでした。日陰がないのと河原の石の照り返しで予想以上です。ゴムボートでラフティングを楽しんでいる若者達が羨ましかったです。

御岳渓谷の急流を下るラフティングゴムボート

ここでは御嶽渓谷の地形と河原の石について説明し、石の標本箱を作っていただく予定でしたが、真夏の炎天下では熱中症が心配なので、小石を拾ってもらうだけにしました。

小石は、標本箱に入る大きさに注意して、色や模様の違うものを少し多めに拾うようにしました。石の色は水に濡らすと鮮やかになります。白、黒、灰色、青、緑色、赤などいろいろあることに気付いていただけました。色の違いによって丸いものやゴツゴツして角張っていることに気付いた方もいましたが、木陰へ移動することにしました。

2.清流ガーデン「澤ノ井園」で石の標本づくり清流ガーデン澤ノ井園はお昼時前で空いていました。東屋のテーブル席に座ると涼しい風が吹いてホッとしました。ここで「小石の標本」を作ってもらうことにしました。

ここで拾える石は、泥岩、砂岩、礫岩、チャート、石灰岩、凝灰岩などの堆積岩です。これらの小石を用意した箱の中に並べて、接着剤で貼り付けます。次にニスを塗ってツヤを出すと色が鮮やかになります。最後にラベルを貼って完成です。

理科の勉強みたいですが、たいへん楽しそうに取り組んでいました。お店では買うことのできない大切なお土産になったと好評でした。

小石の標本

3.「小澤酒造」の見学

2種類の名水を見学しました。一つは「蔵の井戸」と云われている蔵の裏山を140mも掘り進んだ横井戸から湧き出ているミネラル分の多い「中硬水」です。もう一つは「山の井戸」と云われている多摩川の対岸の山奥から導いている「軟水」です。

4.「御岳渓谷」を歩く

御嶽渓谷は、誰でも安全に散歩ができる遊歩道が整備されています。木陰のおかげで涼しく歩くことができました。

遊歩道を外れて川原に下りてみると、褶曲した地層のチャートが観察できます。大小のポットホールがあり、その成因について話し合うことで長い長い時間の流れを感じてもらいました。

5.美術館鑑賞と砂金探し

日本画の巨匠・川合玉堂を鑑賞する人と、川原に下りて砂金探しをする人に別れて活動しました。ゴールのJR「御嶽」駅までは歩いて10分程度です。

(文と写真:小林 道正)

銘酒「澤乃井」を醸す水ありて

記録的な猛暑の中、涼を求めて奥多摩の渓谷を歩きました。実際街中に比べて3℃以上低い感じ。フットパスはほぼ緑の木陰になっており、谷を渡る風も爽やかで、暑さは気になりませんでした。今回のテーマは奥多摩の地質です。川岸には巨岩が露出し河原も石がゴロゴロしており、大地の成り立ちを考えるのにはよいところだと思います。JR奥多摩線「沢井」駅前に集合。小林先生の先導の下、先ず多摩川の河原へ。そこで河原の石の種類と地質学的な起源について解説がありました。砂岩、泥岩、石灰岩、チャートなど一億年以上前の中生代から古生代ものとのこと。各種の石ころを探して小さな標本箱を作りました。

昼食後は奥多摩の蔵元・「小澤酒造」を見学しました。内部は思った以上に広く、奥行きがあり、案内の方の解説も興味深いものでした。印象的だったのは岩盤をくりぬいた中の醸造用の水の井戸です。奥多摩の地層を抜けたミネラルに富んだ地下水で、銘酒「澤乃井」が醸(かも)されるわけです。

その後川沿いに歩いて遡りました。夏は草木が葉を繁らせる時期で花は少ないのですが、道沿いにオレンジ色のノカンゾウの花が点々と咲いていました。道は川の流れから10mぐらいの高さです。そこに生えているということは、増水の時そこまで種が流されて来るのでしょうか。河原に転がる巨岩とともに自然の猛威を感じました。

最後は「玉堂美術館」の前で砂金採りです。今回はダメでしたが粘れば採れたかもしれません。盛りだくさんの楽しい一日でした。

(文と写真:森 正隆)

他のまちのフットパスをみてみよう麻布十番はどんなまち?

2023.07.09

[ 講師:みどりのゆび神谷 由紀子 ]

謎の多い麻布十番から白金台地を深掘りすると

7月9日(日) 天気:曇参加者:12名

前回は麻布十番から六本木など、港区の北側の麻布台地を巡りました。今回は麻布十番から四ノ橋経由で南側の白金台地を歩きました。白金というとセレブの邸宅のあるリッチな地域というイメージがありましたが、行ってみるとむしろ町人を中心とした下町が主体となった、落ち着いたまちでした。もともと麻布地域は南斜面の丘陵地で、白金は主に共有地でした。四代家綱、五代綱吉の時代に江戸城から半径3~4kmにある、麻布、白金の郊外に大名の下屋敷などが置かれ商人町もできました。景観や古川という水運にも恵まれ、昔から自然も人間の生活も豊かだったのでしょう。それが現在も高級な地域のイメージの割にはどことなく丁寧で暖かな人情があって、好感をもたれる理由ではないかと思えます。

今回のコースは仙台坂上から四ノ橋に南下します。かなり面白いのでお勧めです(暑くなければ)。

麻布十番駅→商店街→暗闇坂→阿部 美樹志邸→氷川神社一安藤教会→一本松→仙台坂上→薬園坂→釣堀坂→本村町貝塚→四ノ橋→白金商店街→三光坂→服部ハウス(服部金太郎邸)→聖心女子学園→雷神神社→白金北里商店街(昼食)→明治坂→医科研→港区郷土歴史館→悪水溜→国立科学博物館附属自然教育園→都立庭園美術館→白金台又はJR目黒駅

■麻布の発展は綱吉の「白金御殿」に始まった

「四乃橋」の北側、ちょうどいまのイラン大使館のあたりに江戸幕府の薬草園がありました。綱吉は眺めのよいここが気に入り、「白金御殿」を建築しました。これによって麻布の商店街や古川周辺の開発が進んだのです。薬草園は小石川に移転しました。

■太古は海岸だった(地形図参照):「釣堀坂」、「本村町貝塚」

釣堀坂を下った辺りが入り江で、そこから貝塚のある「本村町住宅2号館」の裏の崖が太古には海岸線であり、この海岸線を降りる坂が「薬園坂」で、浜辺の古川に接するところが「四ノ橋」なのです。

後ろの高台には綱吉の白金御殿、目の前には白金の草原が広がっていました。「四之橋」は江戸時代にピクニックの名所で、浮世絵にも描かれています。日本橋からの距離は約7㎞、徒歩だと約90分。橋の南には茶店や料亭が広がりました。

これが今の白金商店街の始まりです。

麻布十番白金地形図

歌川広重『名所江戸百景 広尾ふる川』(四ノ橋)

1856年(安政3年)

■大名屋敷から芸術的建築物へ:「聖心女子学園」、「東大医科学研究所」

丘陵地であるので山手には大名の下屋敷が多くありましたが、明治以後学校などになりました。聖心女子学園が明治41年に建設されました。正門は建築家ヤン・レツルの設計で、初等科の美しい校舎はアントニン・レイモンドです。

聖心女子学園正門前でみなさまと(写真:田邊)

「東大医科学研究所」は、明治25年に北里柴三郎が設立した「伝染病研究所」が明治39年に現在の場所に移転され、その後東京帝国大学付属になりました。安田講堂と同じ内田祥三の設計で造られたゴシック風の重厚な建物で、隣接する「旧国立公衆衛生院(現在は港区立郷土歴史館)」と共に保全されています。

「東大医科学研究所」正門と「旧国立公衆衛生院」(写真:田邊)

■水源池の跡:「聖心女子学園」・「東大医科研」・「悪水溜」

「東大医科学研究所」の木々の生い茂る窪地にかつて川の水源の池があり、ここから聖心女子学園を通って支流が古川に流れ込んでいました。医科研の西側には医科研によってせき止められた窪みができ、明治時代「悪水溜」と称され付近の下水を地下に浸透させていたそう。今回のウォークで、皆で煉瓦の擁壁がかなり長い範囲で残っているのを見つけたのは大収穫でした!

「白金台の悪水溜」の赤煉瓦の擁壁(写真:田邊)

■白金という地名

現在の「自然教育園」と「東京都庭園美術館」の広大な敷地には、室町時代に「白金長者」の館があったといわれ、その土塁跡が今も残っています。江戸時代には大名下屋敷に、明治時代には陸海軍の火薬庫に、そして大正時代には皇室の御料地となりました。

(文と資料:神谷 由紀子)

安藤教会(写真:横山)

「白金台の悪水溜」と現代のイメージの落差を楽しむ

麻布十番から白金へと今日のコースの概要を聞いたとき、地域の歴史や由緒もきっと華やかなフットパスになると思った。ま、ちょっと古いが「シロガネーゼ」という流行り言葉があったように、グルメやファッションそしてカフェや洋菓子を求めて、あの寅さん風にいえば「粋な姉ちゃんがチャラチャラ歩いてる」そんな街がイメージされた。

「薬園坂」を古川傍に下りるとその南側一帯は、印刷所や町工場が多いところだとの説明を受けた。後日港区のHPを覗いてみたら「白金、誇りの町工場」と自衛隊用の特殊なラッパを造っている工場の写真が載っていたので、このあたりは昔ながらの白金の記憶を残す下町感あふれる場所なんだと、そのイメージの落差が楽しめた。

目黒通りから北西に入ると結構な坂が下っていて、向こう側の高台を目にすることができる。底は悪水溜。スリバチ学会の皆川さんは言う、「この先に谷があるから、下りてまた上る坂になっている。Ⅴ字型の谷ではなくて、スプーンで掬ったようなスリバチ状の谷が東京にはたくさんあるのです」。ここ悪水溜は白金台にある、四方向とも閉じられた一級のスリバチ地形とのこと。「東京23区凸凹地図」には、「旧悪水溜」溜池の名残として煉瓦造の擁壁が残されている。貴重な一級スリバチ地形、と記されている。

「白金台の悪水溜」とつぶやいてみると、それは京極夏彦の妖怪話か、周五郎や周平の哀感あふれる時代世話物か、正太郎の梅安か犯科帳か、何か白金のイメージとは全く違う物語が紡ぎ出されるような思いにとらわれる。(文:岩崎 英邦)

「東京都庭園美術館」にて、お疲れさまでした!(写真:田邊)

謎の多い麻布十番から白金台地を深掘りすると

7月9日(日) 天気:曇参加者:12名

前回は麻布十番から六本木など、港区の北側の麻布台地を巡りました。今回は麻布十番から四ノ橋経由で南側の白金台地を歩きました。白金というとセレブの邸宅のあるリッチな地域というイメージがありましたが、行ってみるとむしろ町人を中心とした下町が主体となった、落ち着いたまちでした。もともと麻布地域は南斜面の丘陵地で、白金は主に共有地でした。四代家綱、五代綱吉の時代に江戸城から半径3~4kmにある、麻布、白金の郊外に大名の下屋敷などが置かれ商人町もできました。景観や古川という水運にも恵まれ、昔から自然も人間の生活も豊かだったのでしょう。それが現在も高級な地域のイメージの割にはどことなく丁寧で暖かな人情があって、好感をもたれる理由ではないかと思えます。

今回のコースは仙台坂上から四ノ橋に南下します。かなり面白いのでお勧めです(暑くなければ)。

麻布十番駅→商店街→暗闇坂→阿部 美樹志邸→氷川神社一安藤教会→一本松→仙台坂上→薬園坂→釣堀坂→本村町貝塚→四ノ橋→白金商店街→三光坂→服部ハウス(服部金太郎邸)→聖心女子学園→雷神神社→白金北里商店街(昼食)→明治坂→医科研→港区郷土歴史館→悪水溜→国立科学博物館附属自然教育園→都立庭園美術館→白金台又はJR目黒駅

■麻布の発展は綱吉の「白金御殿」に始まった

「四乃橋」の北側、ちょうどいまのイラン大使館のあたりに江戸幕府の薬草園がありました。綱吉は眺めのよいここが気に入り、「白金御殿」を建築しました。これによって麻布の商店街や古川周辺の開発が進んだのです。薬草園は小石川に移転しました。

■太古は海岸だった(地形図参照):「釣堀坂」、「本村町貝塚」

釣堀坂を下った辺りが入り江で、そこから貝塚のある「本村町住宅2号館」の裏の崖が太古には海岸線であり、この海岸線を降りる坂が「薬園坂」で、浜辺の古川に接するところが「四ノ橋」なのです。

後ろの高台には綱吉の白金御殿、目の前には白金の草原が広がっていました。「四之橋」は江戸時代にピクニックの名所で、浮世絵にも描かれています。日本橋からの距離は約7㎞、徒歩だと約90分。橋の南には茶店や料亭が広がりました。

これが今の白金商店街の始まりです。

麻布十番白金地形図

歌川広重『名所江戸百景 広尾ふる川』(四ノ橋)

1856年(安政3年)

■大名屋敷から芸術的建築物へ:「聖心女子学園」、「東大医科学研究所」

丘陵地であるので山手には大名の下屋敷が多くありましたが、明治以後学校などになりました。聖心女子学園が明治41年に建設されました。正門は建築家ヤン・レツルの設計で、初等科の美しい校舎はアントニン・レイモンドです。

聖心女子学園正門前でみなさまと(写真:田邊)

「東大医科学研究所」は、明治25年に北里柴三郎が設立した「伝染病研究所」が明治39年に現在の場所に移転され、その後東京帝国大学付属になりました。安田講堂と同じ内田祥三の設計で造られたゴシック風の重厚な建物で、隣接する「旧国立公衆衛生院(現在は港区立郷土歴史館)」と共に保全されています。

「東大医科学研究所」正門と「旧国立公衆衛生院」(写真:田邊)

■水源池の跡:「聖心女子学園」・「東大医科研」・「悪水溜」

「東大医科学研究所」の木々の生い茂る窪地にかつて川の水源の池があり、ここから聖心女子学園を通って支流が古川に流れ込んでいました。医科研の西側には医科研によってせき止められた窪みができ、明治時代「悪水溜」と称され付近の下水を地下に浸透させていたそう。今回のウォークで、皆で煉瓦の擁壁がかなり長い範囲で残っているのを見つけたのは大収穫でした!

「白金台の悪水溜」の赤煉瓦の擁壁(写真:田邊)

■白金という地名

現在の「自然教育園」と「東京都庭園美術館」の広大な敷地には、室町時代に「白金長者」の館があったといわれ、その土塁跡が今も残っています。江戸時代には大名下屋敷に、明治時代には陸海軍の火薬庫に、そして大正時代には皇室の御料地となりました。

(文と資料:神谷 由紀子)

安藤教会(写真:横山)

「白金台の悪水溜」と現代のイメージの落差を楽しむ

麻布十番から白金へと今日のコースの概要を聞いたとき、地域の歴史や由緒もきっと華やかなフットパスになると思った。ま、ちょっと古いが「シロガネーゼ」という流行り言葉があったように、グルメやファッションそしてカフェや洋菓子を求めて、あの寅さん風にいえば「粋な姉ちゃんがチャラチャラ歩いてる」そんな街がイメージされた。

「薬園坂」を古川傍に下りるとその南側一帯は、印刷所や町工場が多いところだとの説明を受けた。後日港区のHPを覗いてみたら「白金、誇りの町工場」と自衛隊用の特殊なラッパを造っている工場の写真が載っていたので、このあたりは昔ながらの白金の記憶を残す下町感あふれる場所なんだと、そのイメージの落差が楽しめた。

目黒通りから北西に入ると結構な坂が下っていて、向こう側の高台を目にすることができる。底は悪水溜。スリバチ学会の皆川さんは言う、「この先に谷があるから、下りてまた上る坂になっている。Ⅴ字型の谷ではなくて、スプーンで掬ったようなスリバチ状の谷が東京にはたくさんあるのです」。ここ悪水溜は白金台にある、四方向とも閉じられた一級のスリバチ地形とのこと。「東京23区凸凹地図」には、「旧悪水溜」溜池の名残として煉瓦造の擁壁が残されている。貴重な一級スリバチ地形、と記されている。

「白金台の悪水溜」とつぶやいてみると、それは京極夏彦の妖怪話か、周五郎や周平の哀感あふれる時代世話物か、正太郎の梅安か犯科帳か、何か白金のイメージとは全く違う物語が紡ぎ出されるような思いにとらわれる。(文:岩崎 英邦)

「東京都庭園美術館」にて、お疲れさまでした!(写真:田邊)

フットパス専門家講座

2023.06.25

古代の史跡を訪ね、国分寺崖線の水と緑を楽しむ

[ 講師:髙見澤 邦郞 ]

梅雨の合間の青空に、

僧尼寺&国府の跡をむすんだ一日

6月25日 (日)天気:晴参加者:19名

集合地の西国分寺駅南口一帯は戦時中に国策で、東芝など工場勤務者用の木造長屋建て<営団住宅>が建てられ、戦後も住まわれていました。老朽化の中で30年ほど前に、交通広場や集合住宅群として再開発の実施へ。また府中街道を隔て、その東側には広大な敷地の<鉄道学園>がありましたが、国鉄の民営化に伴って東京都等に売却され、住宅団地や都立多摩図書館、国分寺市役所(建設中)などに変貌。私(高見澤)もその頃、市のマスタープラン作成を手伝っていたので思い出のある場所です。といったことを駅前で説明後、鉄道学園跡地の大半を占める「都立武蔵国分寺公園」へ。公園の整備中に発掘されたのが8世紀頃につくられた<東山道武蔵路跡>。東山道は近江から陸奥まで800キロほどにわたる官道で、関東では今の群馬・栃木のあたりを東西に通っていました。その足利あたりから武蔵国の国府を目指して80キロほど、南に向かって一直線に12メートルの幅で設けられたのが「武蔵路」。我々も、保存された路の跡を歩いてみました。

鉄道学園時代の桜が武蔵路の中央に

それにしても幅12メートルは広い

発掘時の展示施設の前で一枚

広大な公園の南側は国分寺崖線に続き、その小径を下ると湧き水の溢れる「真姿の池」や「お鷹の路」に。日曜日なので家族連れで賑わっていました。

自然の中の小径

豊かな湧水

代々国分寺村の名主だった本多家の敷地と建物が昭和の時代に市に寄付されています。敷地内に整備された<武蔵国分寺跡資料館>を見学。古代のこの一帯の模型や出土した瓦など多くの展示がありました。そのすぐ西にある現在の「国分寺」は江戸時代の建立とされていて、立派な楼門・仁王門・薬師堂などがあります。

旧本多家長屋門の前で記念撮影

次いで「史跡武蔵国分寺跡・国分寺尼寺跡」へ。この両寺は天平の頃(8世紀なかば)、聖武天皇の詔で建立された全国60ヶ所とされるもののうちの一つです。その後鎌倉時代後期に、新田義貞による分倍河原の戦いに巻き込まれ焼失、以後再建はならなかったとされています。当時の礎石などは以前からよく知られていましたが、近年、調査研究や公園的な整備が進み、見学ができるようになりました。

のびやかな武蔵国分寺・尼寺跡。両寺の間は府中に至る

12メートル幅の<武蔵路>で隔てられていた

さて尼寺跡から府中街道へ戻り、バスに乗車して10分少々で府中駅に到着。京王線と南北に交差するのが<馬場大門の欅並木>です。徳川家康が馬駆けの二条の道(馬場)とケヤキの並木を大國霊神社に寄進したのが始まりとされています。大正13年に国の天然記念物に指定されましたが、往事には60本以上あった幹周り3メートル以上の古木も、近年のビル化や車の増加で枯れるものも増え、その維持保全に市とボランティア団体が奮闘しているようです。さてここで1時間後に再集合ということにし、ランチタイム。

強い日差しをケヤキの並木が遮ってくれて

一休みする人たちも・・・

午後は最後の見学。くらやみ祭りで有名な大國霊神社に参拝。そして、発掘調査で分かってきた武蔵国の国衙(こくが/東京都庁のようなもの)と国司館(こくしのやかた/10年程前に廃止された旧東京都知事公館のようなもの)の様子を展示する施設を見て日程を終了。

武蔵国の国衙と国司館の様子を勉強しました

南武線・武蔵野線の府中本町駅で2時半に解散しました。

暑い中の約8キロメートル、初めての方も含め多くの皆さんに参加していただきありがとうございました。

(文:髙見澤 邦郞写真:田邊 博仁)

1300年前の遺跡と今日の出来事

「東山道武蔵路跡」を経由し「国分寺・国分尼寺跡」を見学。その後府中に移動し、「史跡大國魂神社・武蔵国府跡」など約1300年前の史跡に触れる半日でした。いずれも規模が大きく朝廷の意気込みと、当時いかに疫病や天候不順による農作物の不作などに悩まされていたかが感じられました。よくこれらが今も残っているなと感心しました。又公園もよく整備されていてさすが都立。このまま残ってほしいものです。

ランチタイムにびっくりなことに遭遇。一緒に参加した伊藤さんと昼食にと行ったカレー屋さんの券売機でのこと。一人の大柄な外国人の先客。よく見るとなんとラグビー日本代表キャプテンだった(今もかもしれませんが)リーチマイケルその人だったのです。ここで関西人のおばちゃんなら“マイケル元気”などと話しかけるのかもしれませんが、関東に住んでいるものとしては遠慮して声もかけられず、もちろん写真を一緒に撮るなんて勇気も出ずに無言で待っていると、先にどうぞとばかりに譲ってくれました。その後携帯で連絡を取っていたので家族から持ち帰りを頼まれていたようです。ちなみにマイケルは東芝府中の所属(今はどうか?)なので、この辺りで遭っても何の不思議もありません。私も伊藤さんも身長は180cm近く(今は年齢と共に低くなっていますが)。けっして低い方ではないのですが、さすがにマイケルがでかい。胸板の厚みはすごいの一言。勇気を出していればここに一緒に撮った写真を掲載できるのに。皆さん、こういう時には勇気を出しましょう。

ところで先を譲ってもらった券売機でカレー券を買ったら、それがなんと弁当券になっていました。私はそれを押した記憶は全くないので、多分マイケルが押していたのが残っていたのではないかと思います。

もちろん店員に話して店内で食べました。弁当なのでウエットティッシュ付。この件で伊藤さんとの会話も弾み、実に楽しいランチとなりました。

(文;鈴木 弘)

フットパス専門家講座

2023.05.20

佃島、月島そして晴海へ/江戸のまち、

明治・大正・昭和初期のまちの変遷をめぐる

明治・大正・昭和初期のまちの変遷をめぐる

[ 講師:浅黄 美彦 ]

江戸のまち佃島、明治・大正の埋立て

地のまち月島、そして昭和の埋立て地

晴海。それぞれのまちの変遷をたどり、

路地・親水堤防・運河沿いを歩きます。

5月20日(土)天気:晴参加者:15名

地下鉄「月島」駅7番出口を出て、西仲通りの東端にある「月島もんじゃ会館」前の広場に集合。まずは、かつての佃川のあった高架下を渡り佃島へ。

佃島は隅田川河口にあった鉄砲洲の干潟に、百間四方の土地を拝領して造った江戸の漁師町です。

その歴史的なエリアに入る前に、あえて旧市街の外周にある「ライオンズマンション月島タワー」から見ることにしました。この開発では、周辺の路地に合わせて路地状空地を巧みに設けているのが特徴です。新たに造られた路地を抜け、「佃天台地蔵尊」の路地に入ると、その狭さに驚きます。

開発によって生まれた路地 佃天台地蔵尊の路地

ここが典型的な佃島の路地でもあります。

佃天台地蔵尊の狭い路地を抜けると「波除稲荷神社」、その先には船溜まりがあります。佃天台地蔵尊から旧佃の渡しあたりまでが江戸のまち佃島です。「佃公園」の西端から「佃小橋」、「大川端リバーシティ」を望むビューポイントで早速記念撮影。

佃公園の西端から記念撮

古い佃島のゲートのような佃小橋へ。赤い欄干を入れて、船溜まり、「釣舟屋沖本」、「住吉神社」とタワーマンションの眺めも佃島を代表する都市風景となっています。

佃小橋を渡り、佃の渡し方向に少し歩き横道に入ると、佃島の漁師住宅「飯田家住宅」と「佃政」がある。飯田家住宅は大正9年築(関東大震災前)で、漁師の専用住宅町家の構えをよく残す住宅で、400年前の地割と風景を伝える貴重な場所でもあります。

飯田家住宅横の狭い路地を抜け隅田川の堤防沿いに出ると、佃煮の香りが漂う。「天安」に立ち寄る。

飯田家住宅 佃煮屋 天安

佃島の締めくくりは「住吉神社」。社殿は1870年に再建されたもの。奥の明治末に建築された煉瓦倉庫も見どころのひとつです。今回は二の鳥居の陶製の額をじっくりと眺めました。額の文字は有栖川宮のもの。麻布のフットパスで訪ねた「有栖川宮記念公園」と繋がります。

住吉神社二の鳥居

「住吉小橋」を渡り旧石川島へ。江戸の人足寄せ場から明治の監獄を経て石川島播磨造船所となる。工場の閉鎖後1979年に三井不動産と旧日本住宅公団が取得し、都心への人口回帰、ウォーターフロント開発、タワーマンションの先駆となる大川端リバーシティ21開発が1986年に着工する。

1990年代の初めには古き佃島から石川島のポストモダンの超高層が出現し、新たな都市風景が生まれました。

隅田川テラスを歩き「相生橋」を横に見て清澄通り沿いの肉の「高砂」へ。まち歩きの楽しみ、コロッケの食べ歩きで小腹を満たす。清澄通りを渡ると新佃島。1896年に埋立てられた新佃島は、当初は別荘地で文学者らが集まった割烹旅館「海水館」があった場所として知られています。平らな佃島、月島のなかで唯一小高くなっているのが新佃島の特徴です。

海水館跡

そろそろ昼時となり、月島の路地をいくつか見ながらもんじゃ焼きの店へ。月島はタワーマンションともんじゃの店ばかりと憂いつつも、たっぷりと歩いたあとのビールともんじゃ焼きはやはり旨い。

もんじゃ焼き店の前で記念撮影

昼食後は、月島の西仲通りを勝どき方面に歩き、看板建築や長屋と路地を飲み込んだタワーマンションの足元を進み「西仲橋」にたどり着く。土木デザイン賞を受賞したこの橋から、サクラの咲く頃は、月島川の春の花筏が美しいらしい。

最後は朝潮運河に架かる「黎明橋」を渡り「晴海トリトンスクエア」へ。晴海高層アパートのあった旧日本住宅公団の団地跡地開発地です。運河沿いのトリトンスクエアのガーデンで解散しました。

(文:浅黄 美彦写真:浅黄・田邊)

運河や橋、町の歴史を歩いてもんじゃまで

「みどのゆび」への入会から、待ちに待って3年目にようやく参加することが叶いました。

参加申し込みの際には事務局の神谷様からも、お久しぶりです!とお声掛けいただいてとても嬉しく思いました。それなのに、当日まさかの集合時間を間違え30分遅刻。ガイドの浅黄様が事前配信くださっていた歩くコースのご案内メールを頼りに、小雨上がりの中、追いかけました。残念ながら、「飯田家旧住宅」はスキップしましたが、佃煮屋さんで無事奇跡?の合流。墨田川沿いの緑地公園を歩いたり、佃島の氏神様、大阪から徳川家康公の御恩により移住された佃島の縁起など、何かの読み物で、私がちょっと見ていたものを深く知ることができました。

また私は3歳頃からでしょうか、初めて自宅を持った父の庭で花木を育てるための手元用スコップを手に持った記憶があり、それ以来、植物が大好きです。今日はタイサンボクを始めろいろなお花を見、また名前や出自まで教えていただけて、とても有意義な一日となりました。

途中、伊東豊雄氏の「風の卵」を通り見ながら、コロッケを頬張ったり、趣味の合うお仲間とお話ししながらのそぞろ歩きの楽しいこと。みなさんお優しくて。いつか会の拠点である小野路の活動にも参加したいです。まずは竹林の管理、来春こそはタケノコ!!!の御相伴にあずかりたいものです(笑)。

話がそれました。佃島の「もんじゃストリート」はコロナ禍明けで満員御礼といった感じ。運良く皆さんで入れることができ、ツナとコーンが口の中でプチプチ弾けるもんじゃを楽しみ、町おこしで始まったもんじゃストリートが、もんじゃといえば佃島を短い年月で不動のものとしたことなどに感嘆いたしました。お店を出たら目前の大きなタワーマンションにびっくり。そんなこの界隈のパワーが人を魅了する魅力なのかしら。

その後晴海に向かう道中、運河と川、町のつながりを知り、中銀マンションの中庭の小さな滝(人工)で涼み、「晴海トリトンスクエア」のガーデンを散策して帰路につきました。多くの花と歴史を垣間見られて、お江戸散歩楽しかったです。

わたしは新潟県の真ん中あたりが出身で、自然を生かした公園以外はない? 特に歴史的な事というと「耳取遺跡」という縄文のほんとうに小さな歴史しかないのかな、そんな街で育ちました。

フットパスを作るにはいろいろ工夫が必要そうですが、いつか自分で一つでも良いからコースを作りたいと思っています。この会を通じて学ばせていただきたいと思っています。今後ともどうか、どうぞよろしくお願い申し上げます。

(文:鈴木 いと子写真:田邊)

2023.09.10 13:09

|

2023.09.10 13:09

|